por Gustavo Neves da Rocha Filho

A chamada estação da tainha, no litoral do Estado de São Paulo, vai de abril a agosto, um pouco mais tarde no norte. Tratando-se de um peixe de periodismo estacional, sai pela costa, sempre em direção ao norte, abandonando as lagoas do sul do país, onde passou parte de sua vida. É quando se dá a desova e se observa o fenômeno a que os índios chamavam de piracema (grande quantidade de peixe, como querem uns, ou peixe aos saltos, segundo outros) (MUSSOLINI, 1972:311).

A associação do peixe com a farinha de mandioca na dieta é dos aspectos mais gerais da cultura litorânea entre os indígenas que habitavam o Brasil. Chamada por eles de mani, aypi ou de ubi-antan, a mandioca podia ser “brava”, amarga e venenosa, ou “mansa”, doce. Da primeira fazia-se a farinha-de-pau depois de arrancadas as raízes ainda frescas ou depois de secas no fogo. Eram raladas em uma prancha de madeira recoberta de pedras pontiagudas. O produto assim obtido era então colocado em cestos de palha trançada, os tipitís, para escorrer e secar. O líquido que se desprende é um veneno mortal, por conta da existência do ácido cianídrico, que desaparecia com a ação direta do sol. (ROMIO, 2000:20)

Pronta a farinha, os nativos preparavam com ela um mingau grosso, ou comiam ao natural – com quatro dedos, pegavam um punhado e jogavam na boca. Com a mandioca sem veneno, as índias preparavam uma massa, espremida com as mãos e o caldo era recolhido em vasilhas de barro e exposto ao sol, para que o calor o condensasse e coagulasse, transformado-o em uma espécie de coalhada, então cozida ao fogo. Também a assavam na brasa, comendo-a com mel silvestre. (ROMIO, 2000:20)

Peixes e carnes de caça, quando não eram ingeridos ao natural, sem cozimento ou tempero, eram socados no pilão e misturados à farinha de mandioca, resultando numa espécie de paçoca. E também havia o piracuí, uma farinha de peixe – o peixe era torrado no forno, desfeito no pilão, e misturado à farinha de mandioca. (ROMIO, 2000:20)

Os índios do planalto paulistano costumavam descer para o litoral para a pesca da tainha, onde construíam cabanas precárias para uma permanência de uns três meses.

Segundo Gabriel Soares de Souza em 1587,

“quando este gentio quer tomar muito peixe nos rios ou nos esteiros d’água salgada, os atravessa com uma tapagem de varas (…) Os índios usavam ainda redes de ticum para emalhar o peixe, (…) costume ainda hoje muito generalizado em todo o Brasil. (…) Hans Staden que estava em São Vicente em 1549 diz que “costumam suspender por certo tempo acima do fogo tudo quanto lhes serve de alimentação, carne ou peixe, e deixam assim curar ao fumo e secar; quando o querem comer vão cozinhar. A carne assim preparada chamam moquem”. (MUSSOLINI, 1972:302)

Gioconda Mussolini assevera que as grandes pescarias em lugares de praia e abundância de peixe se realizam especialmente em São Paulo e Santa Catarina, com as chamadas “redes de costa” que chegam a ter enormes extensões, destinando-se à tainha.

“O espetáculo do cerco da tainha é dos mais impressionantes. Os iniciados na pesca conhecem de longe quando o cardume se aproxima pela opacidade que forma na água e pelo ligeiro marulhar, que ao leigo escapam. De vez em quando, uma ou outra salta com o dorso prateado reverberando ao sol. Pela simples direção do salto, sempre para a frente ou para rumos diferentes, sabem se ela está desgarrada ou em manta. Em geral, nas praias em que a tainha é abundante, há o espia, velho pescador que conhece muito bem não só os hábitos dos peixes, como os “movimentos “do mar em sua praia. Do alto de uma pedra ou mesmo em pequena choça coberta de palha, sobre palafitas, especialmente destinada a isso, passa o dia todo, durante a época da tainha, a vigiar o mar. Avistada a manta, toca um búzio: é a buzina da rede. Abandonam todos o que estão fazendo – não raro, homens e mulheres – e correm para a praia, atendendo ao chamado. Canoas e redes já estão prontas para serem roladas ao mar. Seguem as canoas e vão fazer o cerco e, no seu encalço, as que vão “aparar”. O espia continua na praia controlando os movimentos. Dele partirá a ordem para o lançamento da rede. E tudo isso com um mínimo de barulho e o máximo de rapidez. Mas muitas vezes acontece que o cardume se assusta antes de completado o cerco: é como se houvesse o “estouro da tainha”. Não raro o trabalho é inutil e lá prossegue a tainha no seu movimento, costa acima. Mas se o resultado foi compensador e novos cardumes se anunciam, novos lançamentos são feitos. Não creio, continua Gioconda, que exista no Brasil pesca mais generalizada e que provoque maior interesse que a da tainha. (MUSSOLINI, 1972:310)

A chamada estação da tainha coincidia com a passagem ao longo da costa brasileira do maior número de navios portugueses que se dirigiam para a Índia, desde que Vasco da Gama descobriu, em 1498, o famoso caminho.

Entre os anos de 1500 e 1509, ocorreram 138 partidas de Lisboa de navios da chamada Carreira da Ïndia. Entre 1510 e 1519, 96 partidas. No primeiro período ocorreram 19 naufrágios e no segundo período apenas 9. As causas dos naufrágios eram muito variadas. Entre as principais estavam o mau tempo, o desconhecimento do território e da profundidade das águas, o desconhecimento do regime dos ventos e das correntes marítimas, a imperícia do piloto, o excesso de carga, o desgaste natural das embarcações, doenças que dizimavam a tripulação impossibilitando a continuidade da viagem, e ataques de piratas seguidos de queima da embarcação. (PESTANA, 2000:232)

Dessas inúmeras viagens, e de muitas outras e de alguns naufrágios, resultaria o estabelecimento de europeus, portugueses, castelhanos, alemães, franceses, italianos, holandeses, ingleses e outros europeus nas costas do Brasil, São Vicente e suas proximidades, como também no planalto.

Com o naufrágio, quando a embarcação começava a se desmanchar devido à força das águas, antes mesmo que os homens se afogassesm, muitos eram mortos ou feridos pelos pedaços que literalmente despencavam de todos os cantos. (…) Entretanto, as naus sempre levavam alojada sob a coberta o batel, usado como bote salva-vidas, mas a maioria dos batéis comportava “sessenta e tantos homens” enquanto a nau transportava 200 homens ou mais. (…) A escolha dos privilegiados a embarcar no batel ficava sempre a cargo do capitão, que, ao contrário do dito popular, nunca afundava com o seu navio. Na maioria das vezes davam prioridade ao embarque dos fidalgos e autoridades. (PESTANA, 2000:232)

Alguns náufragos chegavam à praia, trazidos pelas correntes marítimas, agarrados a pranchas de madeira, extenuados, quase mortos. Este deve ter sido o caso de João Ramalho, embora ele nunca tenha dito como chegou. Talvez tivesse sido jogado ao mar por algum ato de insubordinação, talvez fosse um degredado.

O que é certo é que cerca de 1510, João Ramalho encontrava-se no litoral, solitário, extenuado ou até desmaiado e assim foi encontrado pelos índios que faziam a pesca da tainha.

Teria sido levado para o planalto, como prisioneiro e assim oferecido a uma jovem enquanto aguardava o momento de ser morto, e comido, como era costume. Mas também poderia ter sido apresentado ao cacique da aldeia, que lhe oferecia uma jovem para esposa e assim, torná-lo parente de todos, segundo a tese defendida por Darci Ribeiro, a do “cunhadismo”. (RIBEIRO, 1995;81)

Ou então, numa hipótese mais romântica, ter sido encontrado por uma jovem índia nos seus dezesseis anos, que logo se apaixonou e fez dele seu marido. Mbcy era o seu nome mas também ficou conhecida como Bartira. Viveu quarenta anos com João Ramalho, tiveram cinco filhos e três filhas, nascidas entre 1513 e 1527, como declara o pai em seu testamento de 1580.

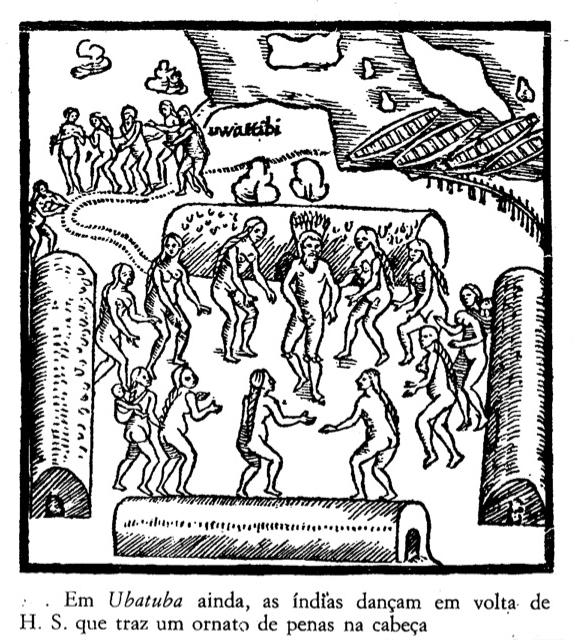

Situações que podem ter sido vivenciadas por João Ramalho. Gravuras de Theodore de Bry, 1557, para ilustrar livro de Hans Staden.

Depois desses quarenta anos os jesuítas, que a tinham batizado com o nome de Isabel, fizeram-na separar-se de João Ramalho, alegando que ela vivera em pecado porque o marido era casado em Portugal e nunca soubera se a mulher ainda vivia.

Mbcy viveu seus últimos nove anos de vida numa casa que seus filhos construíram e faleceu vitimada por uma doença que pode ter sido câncer de colo de útero, comum entre as índias. Dava muitas esmolas aos padres, dos quais, é verdade, recebeu todo o conforto espiritual durante sua enfermidade até sua morte. (ANCHIETA, 1984:157)

Tibiriçá, então cacique da Aldeia de Piratininga, também tornou-se cristão e recebeu no batismo o nome de Martim Afonso, em evocação ao donatário da Capitania de São Vicente.

João Ramalho, familiarizado com o linguajar dos índios, iniciou uma longa amizade com Tibiriçá, jovem como ele próprio. Deve ter contado muita coisa da civilização do homem branco, o que despertou nos índios o desejo de conhecê-la, também. Eles estavam ainda na Idade da Pedra Lascada. Viviam da caça, da pesca e de algumas espécies vegetais que já cultivavam, notadamente a mandioca, da qual faziam a farinha-de-pau.

Quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente em 1532 e subiu ao planalto, sendo infrutífera a tentativa de estabelecer uma vila que reunisse os homens que estavam espalhados pelo território com suas roças João Ramalho, que estabelecera um pequeno povoado, foi nomeado Capitão-mór pelo donatário.

Quando os jesuítas chegaram a São Vicente, em 1550, Tibiriçá interessou-se vivamente em poder contar com a ajuda deles para transmitir à sua gente as maravilhas da civilização, principalmente ler e escrever.

O Padre Leonardo Nunes era esperado pelos índios. Saindo das terras de João Ramalho, daí a quatro ou cinco léguas “foi dar com os índios que andavam apressados fazendo o caminho por onde o Padre havia de percorrer. Chegando à Aldeia, Tibiriçá levou-o para a sua casa que logo se encheu de índios e os que ficaram fora fizeram muito esforço para ver o visitante. (LEITE, 1956:207)

Quando Tibiriçá morreu, no dia de Natal de 1562 Anchieta fez um necrológio onde qualifica a sua atividade. “Mais que todos creio que lhe devemos nós da Companhia. E por isso devemos considerá-lo não só como benfeitor,mas também como fundador da Casa de Piratininga e das nossas vidas. (ANCHIETA, 1984:197)

Tibiriçá, Mbcy e João Ramalho estavam apenas começando a contar a história da futura Cidade de São Paulo.

Referências bibliográficas

ANCHIETA, Pe. José de. Cartas:. Correspondência ativa e passiva. São Paulo. Edições Loyola, 1984 6( volume, pp. 157-8.

LEITE, Serafim, S.J. Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil.(1538-1553) São Paulo, Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1956

LEME, Luiz Gonzaga da Silva Genealogia Paulistana. São Paulo, Duprat & Comp. 1903 vol 1

MUSSOLINI, Gioconda. Aspectos da cultura e da vida social no litoral brasileiro. In: Shaden, Egon. Homem, cultura e sociedade no Brasil: seleções da Revista de Antropologia. Petrópolis, Vozes, 1972

PESTANA Fábio. Naufrágios e Obstáculos enfrentados pelas armadas da Índia Portuguesa 1497-1563. São Paulo, Humanitas, 2000

RIBEIRO, Darcy O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1995

ROMIO, Eda. Brasil 1500/2000: 500 Anos de Sabor. São Paulo, ER Comunicações, 2000

Legendas: Situações que podem ter sido vivenciadas por João Ramalho

Gravuras de Theodore de Bry, 1557, para ilustrar livro de Hans Staden

COMO CITAR ESTE TEXTO (ABNT 2017):

ROCHA FILHO, Gustavo. João Ramalho, Mbcy, Tibiriça e a pesca da tainha. 2017. Disponível em: <https://historiadesaopaulo.com.br/joao-ramalho-mbcy-tibirica-e-a-pesca-da-tainha/>. Acesso em: ___.